こころの診療科 きたむら醫院

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-26-3

富ヶ谷リバーランドハウスA棟

TEL:03-5738-8370

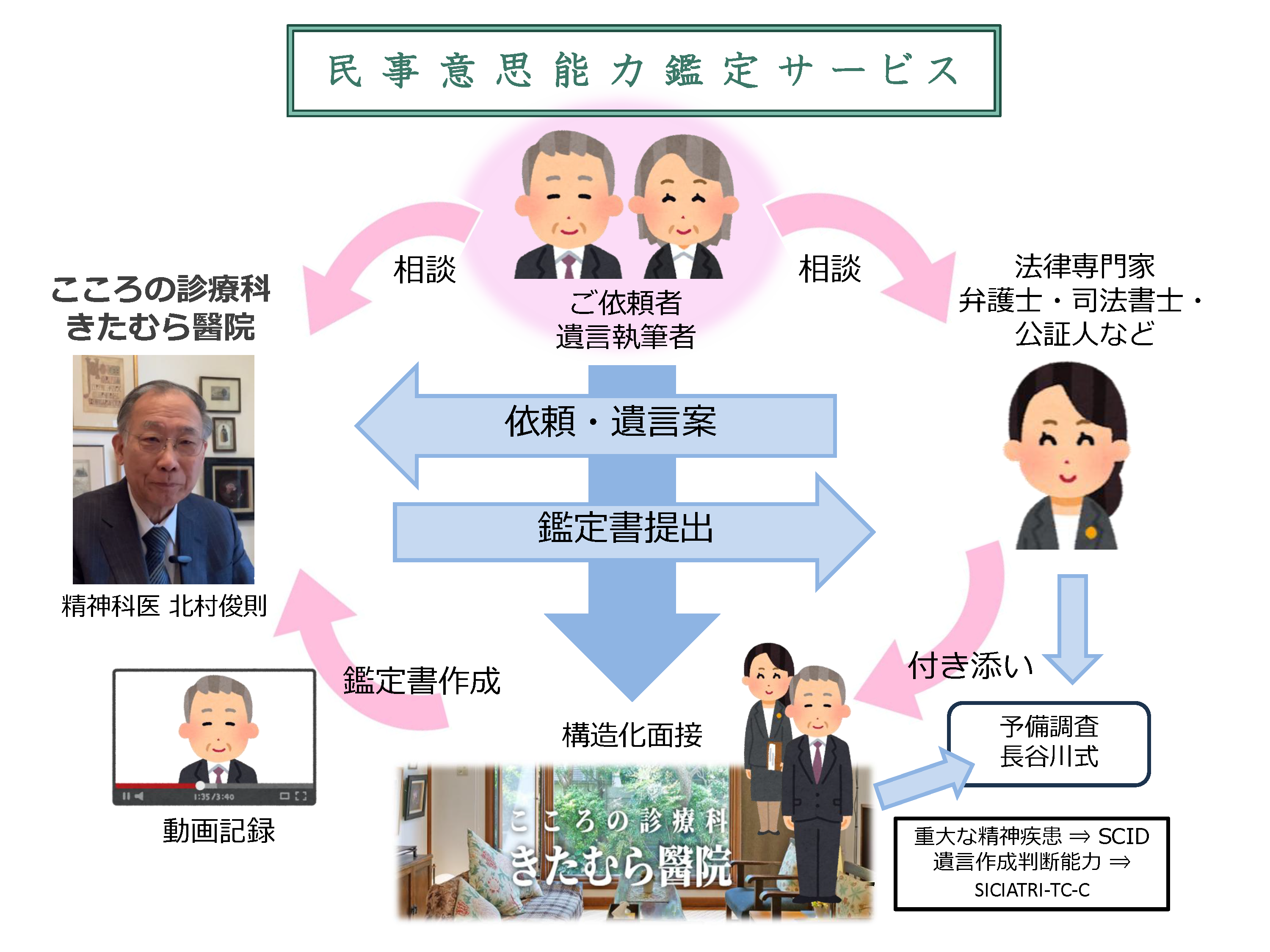

民事意思能力鑑定サービス

円滑な相続のために

作成時の判断能力評価証および判断能力評価時の動画を添付した遺言書

判断能力評価証付き遺言書の必要性について

遺言書をせっかく残しても、実は、その遺言書が紛争の原因になるのです。

なぜか? なぜだと思いますか?

それは、遺言書を作成したに、判断能力が問題となるのです。母は、あるいは父は、「認知症だった」「判断能力が無い状態で作った遺言書は、無効だ」「いや、足腰は弱っていたけれど、ボケてはいなかった。この遺言書は有効だ」という紛争が発生するのです。

解決策

そこで、私共は、遺言作成時に判断能力評価を行い、その様子を動画に収め、記録として残すサービスを開発致しました。動画の時間はおよそ60分~100分です。

判断能力評価を行うのは精神科医の北村俊則です。北村俊則の経歴・業績につきましては、こちらをご覧ください。

精神医学の中で、判断能力の測定について、オリジナルの評価尺度を作成し、現在、国際専門誌にも、北村の評価尺度を使った研究の論文が発表されております。

遺言書は公正証書遺言を作成します。判断能力評価証と評価時に録画した動画も保管していただきます。こうしておきますと、万が一、相続が発生した時に、紛争の原因を作ることなく、相続人を納得させることができると考えております。また、被相続人の方も、ご自分のお考え、何故、このような相続配分になったかを遺すことができます。

相続時に、「判断能力がない状態で制作した」、あるいは、「脅かされて作成した」などとして無効を主張され、お子様方の間で紛争が発生することがないように準備を進めて頂くことにより、事業主の皆様方が、将来のことを案じることなく、ご自分の事業が順当に継承されるという安心感をお持ちになった上で、お仕事にまい進していただけます。

次に相続で揉める事例には、いろいろありますが、いくつか実例をもとにアレンジした事例をご紹介しましょう。

【事例1】

Aさんは、ご自分で立ち上げた運送会社を経営しています。家族は、妻B子、長男C男、その妹のD代がいます。C男はコンピュータのエンジニアとして、アメリカの大学に留学し、そのまま現地で就職しています。D代はずっと両親の仕事を手伝い、大学では商学部に進み、卒業後は大手運送会社に勤務経験を積んだ後父の会社に入社しました。新しいサービスを次々考え、業績をのばしてきました。Aさんは、従業員からの信頼も厚く、何より、会社の事業内容を理解している長女D代に継がせたいと思い、遺言書を作成しました。ところが、その数年後、「アメリカでの生活に疲れた」といって、長男が帰国し、父親の会社に入社しました。旧態依然とした経営形態に次々とメスを入れ、会社は混乱してしまいます。そんな中、Aさんが突然亡くなりました。遺された遺言書を開封すると、会社の資産と株式の大半を長女のD代に相続させるという内容でした。その上、事業の継承者としてD代を指名していたのです。激怒したのはC男です。「遺言書を制作した時点ですでに父は、認知症であった。従業員や妹が支えていたので、なんとか社長に椅子に座っていたに過ぎない」と言って、遺言書の無効を主張したのです。

【事例2】

E子さんは20年前に離婚し、両親から相続した家で、暮らしています。彼女には長男F介がいます。F介は、故郷を出て、会社員をしています。郷里に戻るのは、お正月の時ぐらいでした。E子さんは、自宅の近くのビルの1階の部屋を借り、ランチ限定の食堂を営んでいます。この食堂運営には、開業当時より一緒に仕事をしてくれている10歳若い女性G子が携わってくれています。G子は、若い頃に勤務していた事務所の後輩です。自分よりも年が若いにもかかわらず、しっかり者です。食堂を開業してから、ずっと二人三脚でやってきました。E子さんは、30代で両親を次々と亡くし、天涯孤独の身でした。自分にもしものことがあったら、G子に食堂を続けて欲しいし、財産を引き受けて欲しいと遺言書を作成しました。遺言書を作成して数年経った時に、E子さんは、突然倒れ、この世を去りました。急遽戻って来た長男の指示通りに葬儀を済ませ、遺言が執行されたところ、長男が激怒し、「赤の他人に財産をあげるなんて、よっぽど脅かされたか、認知機能が低下していたからに違いない。この女に脅かされてしぶしぶ書いたに違いない。こんな遺言書は無効だ」と主張しました。

はこちら

クリックするとメールアプリが開きます

民事意思能力評価についてのこれまでの研究業績

北村俊則,北村總子 (1993). 精神医療における告知同意と判断能力について. 精神神経学雑誌, 95, 343-349.

北村俊則,北村總子 (1994). 精神科医療における治療同意の判断能力評価手法について. 精神科診断学, 5, 233-242.

北村總子,北村俊則 (1995). 精神科医療におけるインフォームド・コンセントと判断能力. こころの科学, 60, 8-13.

北村總子,北村俊則(訳) (1997). アメリカ合衆国の「精神疾患患者の保護と擁護法」.精神保健研究, 43; 75-86.

北村總子,北村俊則 (1997). 患者の自己決定能力に関して医療の専門家と非専門家の持つ意識の差異に関する研究.(財)明治生命厚生事業団第2回健康文化研究助成論文集.pp 84-91.

Tomoda, A., Yasumiya, R., Sumiyama, T., Tsukada, K., Hayakawa, T., Matsubara, K., Kitamura, F., & Kitamura, T. (1997). Validity and reliability of structured interview for competency incompetency assessment testing and ranking inventory. Journal of Clinical Psychology, 53, 443-450.

Kitamura, F., Tomoda, A., Tsukada, K., Tanaka, M., Kawakami, I., Mishima, S., & Kitamura, T. (1998). Method for assessment of competency to consent in the mentally ill: Rationale, development, and comparison with the medically ill. International Journal of Law and Psychiatry, 21, 223-244.

北村總子, 北村俊則 (1998). 精神疾患を有する者のための権利擁護者(advocate)制度-その歴史と役割-.精神保健研究, 44, 45-60.

Kitamura, T., Kitamura, F., Mitsuhashi, T., Ito, A., Okazaki, Y., Okuda, N., & Kato, H. (1999). Image of psychiatric patients' competency to give informed consent to treatment in Japan: I. A factor analytic study. International Journal of Law and Psychiatry, 22, 45-54.

Kitamura, T., Kitamura, F., Mitsuhashi, T., Ito, A., Okazaki, Y., Okuda, N., & Kato, H. (1999). Image of psychiatric patients' competency to give informed consent to treatment in Japan: II. A case vignette study of competency judgement. International Journal of Law and Psychiatry, 22, 133-142.

北村俊則,林美紀,北村總子,加藤久雄,Hagen, D., Hay, D., Goldner, J. (1999). 医療における患者の判断能力の概念の国民各層における差異に関する国際比較研究.第5回ヘルスリサーチフォーラム講演録「新しい時代の保健・医療を考える-グローバルスタンダードの視点から-」,pp 32-35.

Kitamura, T., & Kitamura, F. (2000). Reliability of clinical judgement of patients' competency to give informed consent: A case vignette study. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 54, 245-247.

北村總子, 北村俊則 (2000). 精神医学・医療における倫理とインフォームド・コンセントの歴史:概観, 中根人允文, 松下正明(編)臨床精神医学講座, 第 12 巻精神医学・医療における倫理とインフォームド・コンセント, pp. 3-15, 中山書店,2000.

Kitamura, T. (2000). Assessment of psychiatric patients' competency to give informed consent: Legal safeguard of civil right to autonomous decision-making. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 54, 515-522.

北村總子,北村俊則 (2000). 精神科医療における患者の自己決定権と治療同意判断能力. 学芸社.

Grisso, T. and Appelbaum, P. S.: Assessing Competency to Consent Treatment: A Guide for Physicians and Other Health Professionals. 北村總子, 北村俊則(訳) (2000). 治療に同意する能力を測定する:医療・看護・介護・福祉のためのガイドライン. 日本評論社, 東京.

城野匡,高森薫生,北村俊則 (2002). 精神保健福祉法における任意入院と患者の判断・同意能力.臨床精神医学,31, 1471-1476.

Kitamura, T., & Kitamura, F. (2005). Competency Testing in Medical and Psychiatric Practice: Legal and Psychological Concepts and Dilemmas. in (Takahashi, T. ed.) Taking Life and Death Seriously Bioethics from Japan. Amsterdam: Elsevier.

Kitamura, T. (2005). Stress-reductive effects of information disclosure to medical and psychiatric patients. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 59, 627-633.

北村總子,北村俊則,塚田和美,加藤元一郎 (2006). 日本の精神医療における情報開示:実態と規定要因.先端倫理研究. 1, 39-62.

北村總子,北村俊則 (2007). 日本の精神科医療の回顧と展望―精神疾患を有する者の医療における自己決定―.高橋隆雄,浅井篤(編)日本の生命倫理:回顧と展望.pp. 131-159. 九州大学出版会.

北村俊則,北村總子 (2008). 医療における自己決定論の盲点-精神科医療のなかで.高橋隆雄,八幡英幸(編)自己決定論のゆくえ:哲学・法学・医学の現場から.pp. 108-122, 九州大学出版会.

北村俊則,松長麻美 (2015). 成年後見制度において医療が必要な者の意思能力の概念とその評価.成年後見, 54, 15-22.